文章摘要: 法國南部小城阿爾勒既有羅馬古城的狂野,也有梵高等藝術家留下的文藝氣息。阿爾勒是攝影師們的聖地,這裏每年7月都舉辦國際攝影節,街邊小店甚至教堂都會被利用起來辦攝影展,法國國家攝影學院也建在這裏。

法國南部小城阿爾勒既有羅馬古城的狂野,也有梵高等藝術家留下的文藝氣息。阿爾勒是攝影師們的聖地,這裏每年7月都舉辦國際攝影節,街邊小店甚至教堂都會被利用起來辦攝影展,法國國家攝影學院也建在這裏。

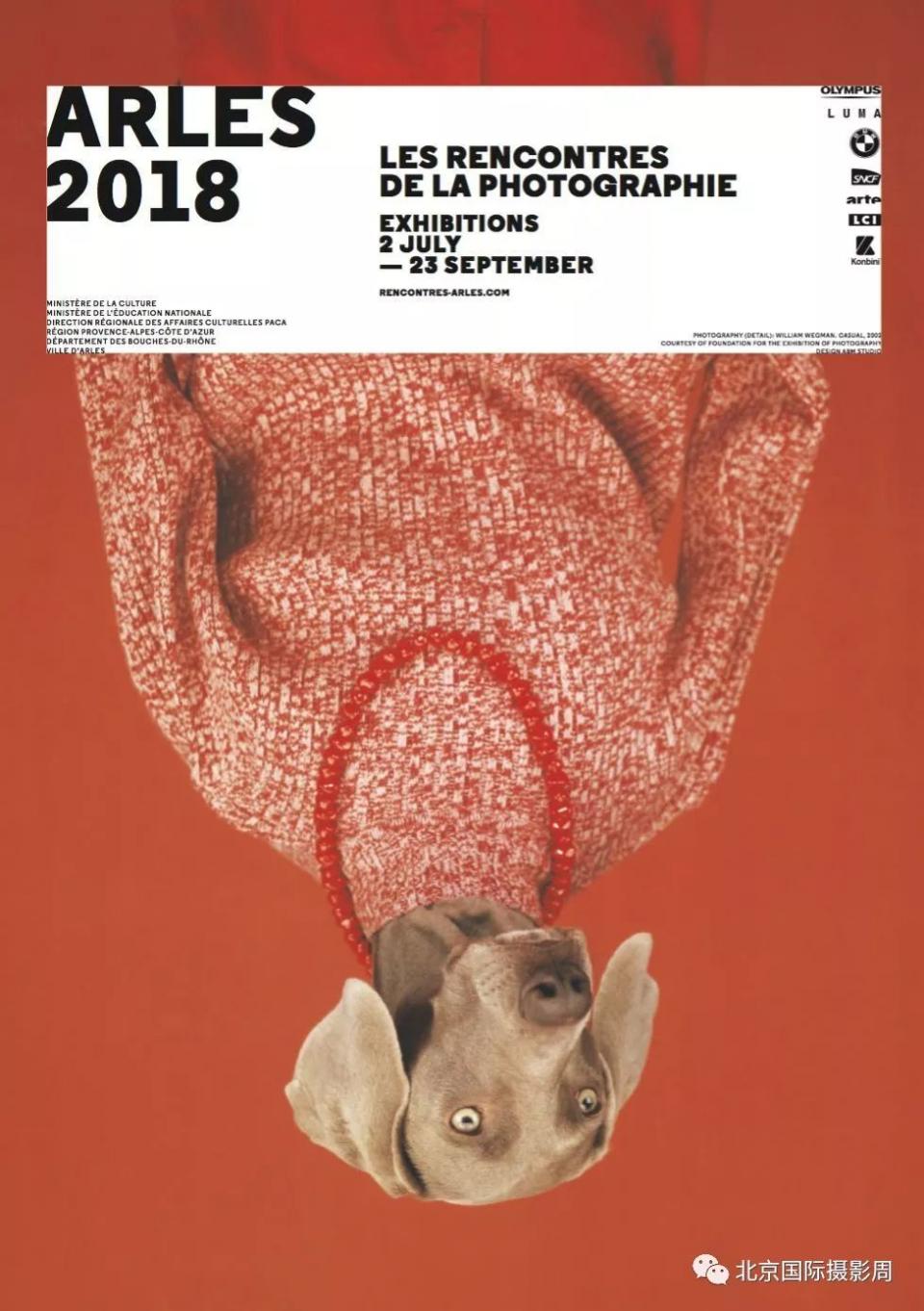

2018年7月2日至9月23日,第49屆阿爾勒國際攝影節在法國南部小鎮阿爾勒舉辦。本屆阿爾勒攝影節的主題是「回到未來」(Back to the future)。攝影節的群展單元還設立了包括「再次偉大的美國」、「奔跑吧同志,舊世界就在你身後」、「增強的人類」、「可視的站臺」在內的許多不同主題。

本屆阿爾勒國際攝影節以著重表現過去、當代和未來之間的內在聯絡。攝影節主席Sam Stourdzé表示:「新時代總是突如其來地闖入眼前,攝影藝術將這樣的瞬間定格,提醒我們時代的變化。」

一起來欣賞本次阿爾勒攝影節所呈現的作品吧!

America Great Again!

讓美國再次偉大

「讓美國再次偉大」是特朗普總統競選時的口號。展覽中,全球攝影大師的照片將美國二戰後60年來發展歷程的各個方面立體的呈現了出來。在今天美國提出「再度偉大」訴求的背景下,攝影作品所表現的社會問題和國際事件構建了獨特的思考角度。同時也在展現著,外國的攝影師塑造出的美國形象。

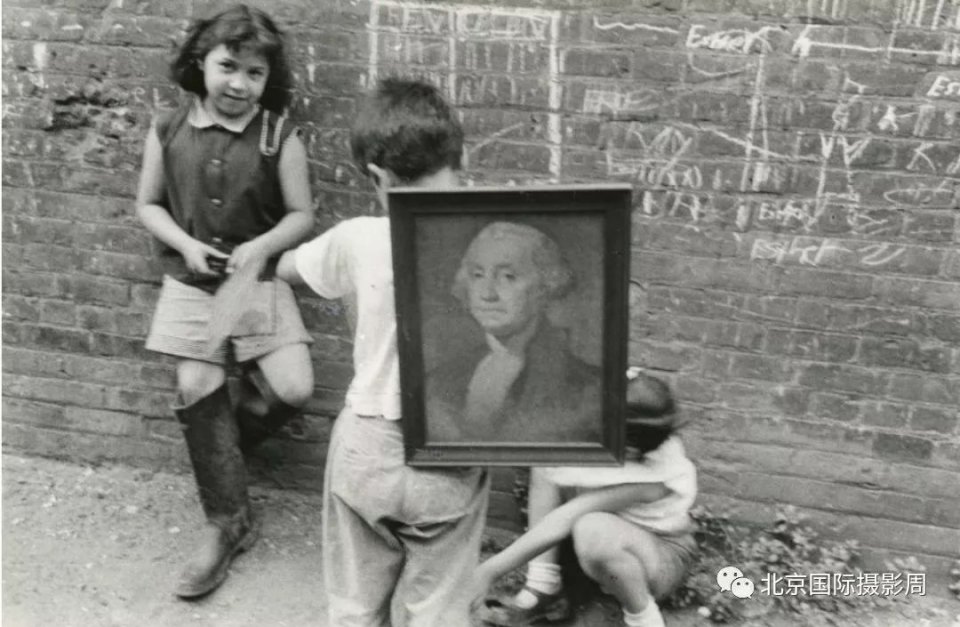

羅伯特·弗蘭克

Robert Frank(瑞士)

▲1950年 | 紐約

《美國人》(Les Americains)的第一版。這也許是攝影史上最具影響力的一本書。展覽的間隙一方面追溯了這位藝術家

表現風格的演變,以及1958年之前他對主觀真理的

不懈追求。另一方面,它關注的是20世紀50年代弗蘭克為Les Americains在美國旅行時拍攝的迄今幾乎

不為人知的照片。

▲1955年 | 底特律公交車站

雷蒙·德巴東

Raymond Depardon(法國)

▲1968 | 艾奧瓦州蘇城

▲1981| 紐約曼哈頓

保羅·格雷厄姆

Paul Graham(英國)

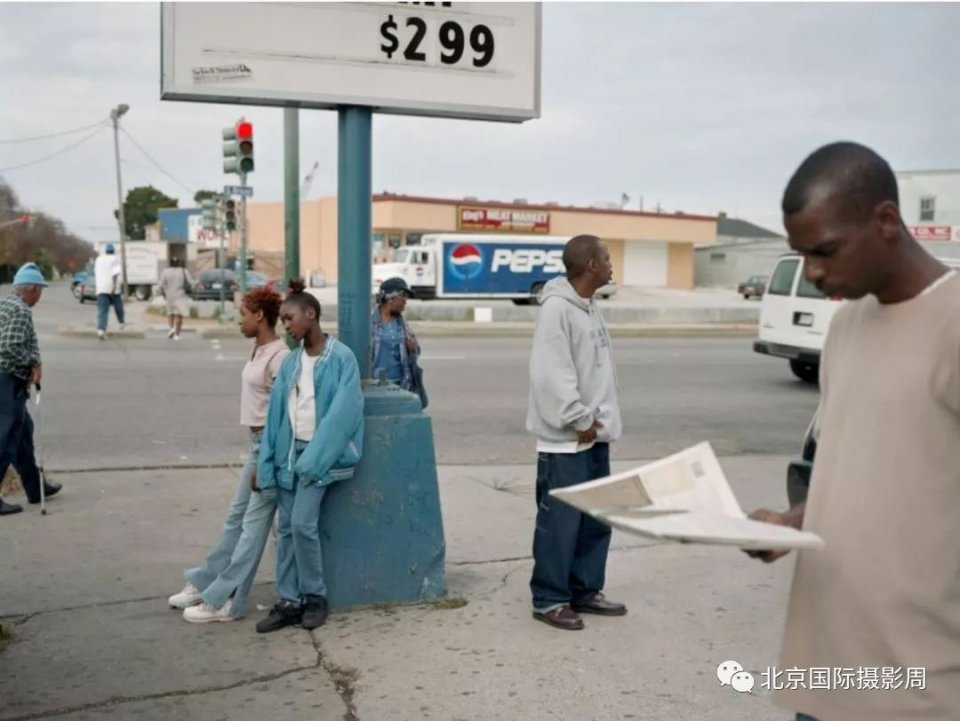

▲新奧爾良 | 選自《可能性的微光 2003-2006》(A Shimmer of Possibility)

《可能性的微光》系列是美國日常旅行和漫遊的產物。作為一部美國史詩,格雷厄姆的一系列照片跨越了時間、地點和敘事線索的交織。現在回想起紐約街頭攝影的傳統,它概括了曼哈頓瘋狂的活力,以及人們和城市在難以駕馭的舞臺上不斷轉移的注意力。

泰西爾·巴尼吉

Taysir Batniji(巴勒斯坦)

▲選自《無題 1999-2006 加沙》系列

▲2017 | 選自《異鄉故土》(Home Away from Home)系列

泰西爾·巴尼吉是一位巴勒斯坦藝術家,1967年戰爭前出生在加沙地帶。爲了家的舒適和穩定(甜蜜的家),泰西爾創作了一個永久突變的作品——反對移動的家。因此,他的阿爾勒展(Home Away From Home)的中心專案於2017年作為法國裔美國人攝影委員會「沉浸」(Immersion)的一部分製作完成,該委員會旨在支援赫爾墨斯基金會(Fondation d’entreprise Hermes)與孔徑基金會共同發起的當代攝影專案。

勞拉·昂諾

Laura Henno(法國)

▲2017 | 美國石板城(荒漠中的嬉皮士聚居區)

Run comrade, the old world is behind you.

奔跑吧同志,

舊世界就在你身後

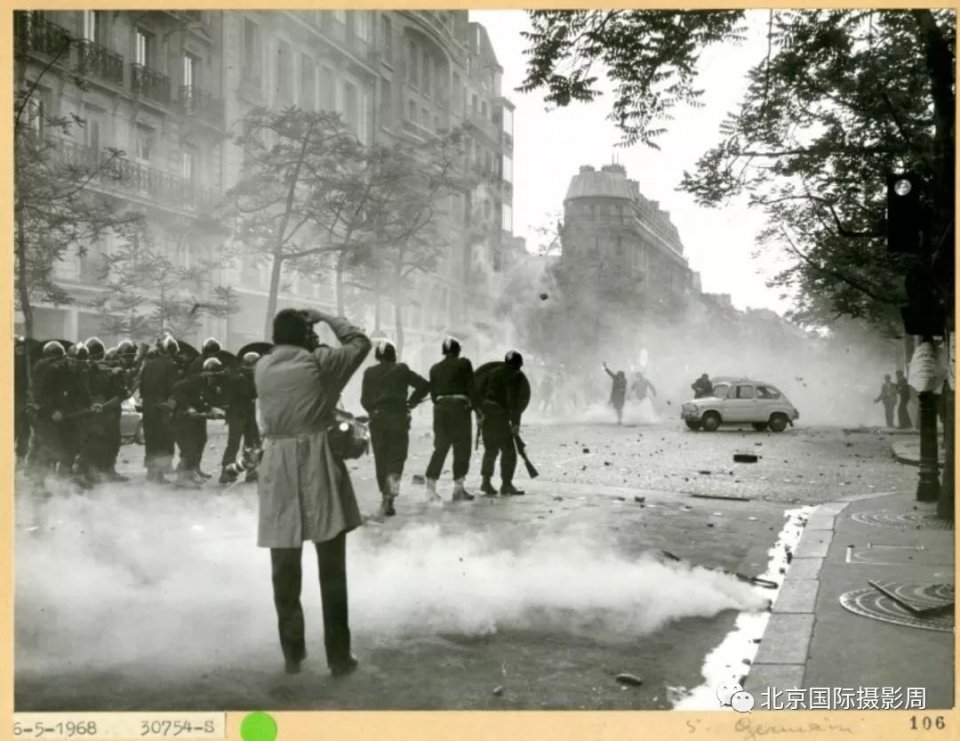

「奔跑吧同志,舊世界就在你身後」以充滿革命、烏托邦和社會變革的1968年為節點,記錄了一系列影響世界的事件。回望激進的抗議浪潮席捲全球的1968年:馬丁路德金遇刺、羅伯特·肯尼迪之死、以及發生在法國的一系列抗議暴動事件。戰後的經濟繁榮並未將整個世界帶入一個令人嚮往的烏托邦,價值觀帶來的矛盾衝突似乎更加劇烈。1968年也是機遇之年,一切似乎皆有可能,通過水泥和夢想就能構建樂園。在那一年,法國羅訥河三角洲開始開發,港口、度假村和自然公園投入建設。

巴黎警察局檔案

▲1968年5月6日 | 法國巴黎的遊行示威

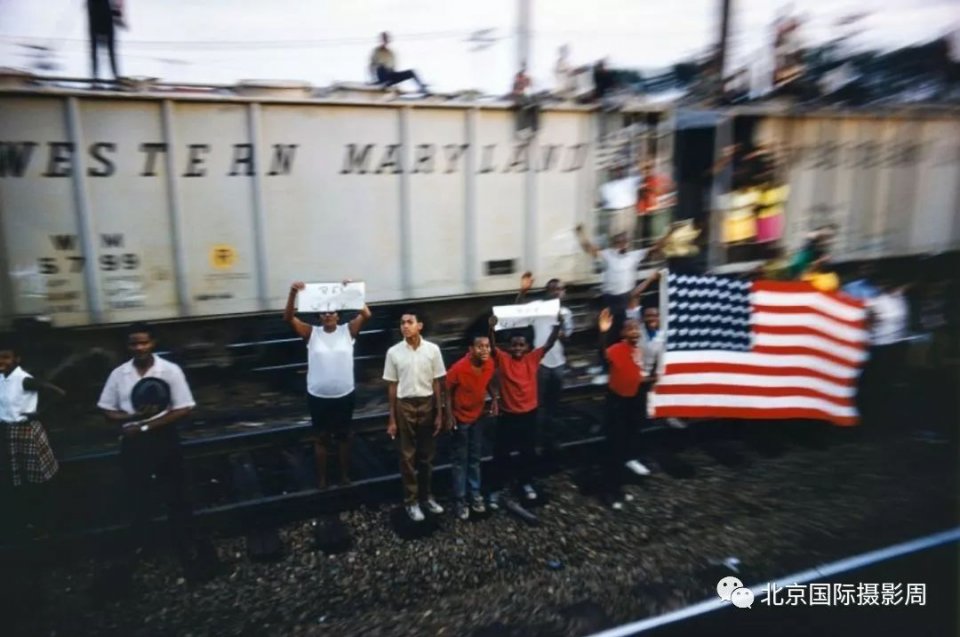

保羅·弗斯科

Paul Fusco

▲1968年 | 選自《肯尼迪的葬禮列車》(Robert F. Kennedy’s Funeral Train)系列

菲利普·帕雷諾

Philippe Parreno

▲1968年

雅克·溫登伯格

Jacques Windenberger

Augmented Humanity

增強的人類

群展「Augmented Humanity」單元則帶來年輕藝術家作品,他們同時關注現在以及未來,蒐集了很多檔案存檔,當AI技術日漸成熟的現在,我們將面臨著一些新的問題,在這樣的時代潮流中,我們又將何去何從。

馬蒂厄·佳弗叟

Matthieu Gafsou

▲2015 | 選自《H+》系列

H+關注的是「超人類主義」(transhumanism),這是一項提倡利用科學技術提高人類身體和精神能力的運動。H+的照片是橢圓的,沒有什麼背景。一個接一個地,他們比他們解釋的更困惑。在一起看,他們編織了一個話語網。它們是人造的,與它們的主題相似:人們不再知道活著的人是死於變成機器還是變成了有生命的無生命物體。H+談論我們的身體,我們的日常生活,我們與科技的關係,以及開啟未來的前景。展覽沒有給出任何迴應,但它既可以作為思考我們這個時代的一個關鍵問題的工具,也可以作為一個詩意的空間,讓我們面對有限的荒謬。

喬納斯·本迪克森

Jonas Bendiksen

▲2016 | 南非 | 選自《最後的聖約》(The Last Testament)系列

▲2015 | 俄羅斯 | 西伯利亞的生日朝聖 | 選自《最後的聖約》(The Last Testament)系列

埃克哈德·沙阿爾

Eckhard Schaar

▲1986-2015 | 俄羅斯健身的人

在1968年過去50年後的今天,網際網路技術改變著我們的生活。數字化帶來便利生活的同時,也帶來了各種問題,讓人們惴惴不安。手機、電腦成為水與空氣般的生活必需品,人類在感嘆科學技術是改善人類生存狀態的重要推動力的同時,我們慢慢地變成了用電子思考,靠科技行走的機械人。面對數字革命的發展趨勢似乎重現了1968年那些試圖迴歸本質的運動。生態、精神、反思、重塑自我,在「超人類主義」和「集體自省」兩個極端的概念之間,我們夾縫生存,繼續前進。

Platforms of the Visible

格雷戈爾·賽勒

Gregor Sailer

▲2016 | 俄羅斯弗拉基米爾州

▲2016 | 美國加州 莫哈韋沙漠

▲2016 | 瑞典沃爾高達

The World As It Is

世界的原貌

▲普京大街 | 格羅茲尼

▲人民公園 | 中國上海 | 郭盈光的《順從的幸福》

section emergences

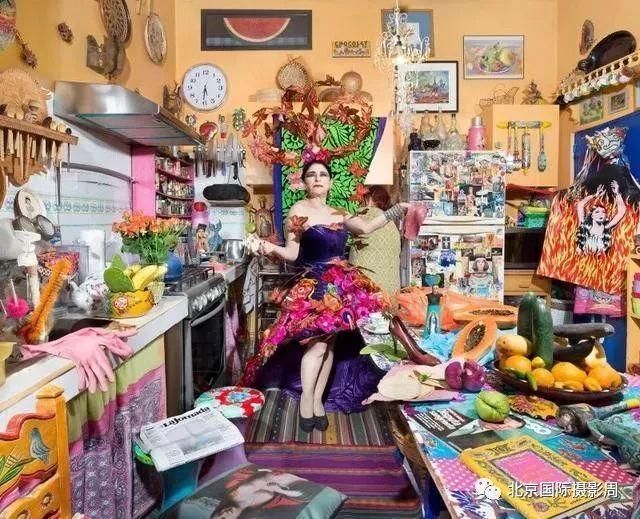

▲Aurore Valade | Bitter chocolate | Como agua para chocolate

阿爾勒攝影節

法國阿爾勒攝影節創辦於1970年,是由才華橫溢的攝影大師呂西安•克萊格,知名作家米歇爾•圖尼埃,以及歷史學家讓-毛里斯•魯蓋特所共同所創辦的一個 年度攝影節。目前是世界上創辦最早、最具影響力的攝影節之一。

每年七月初,上萬名遊客相聚於美麗的阿爾勒城觀看攝影作品。攝影節期間阿爾勒城中的重要景點和建築,都成為展示攝影作品和交流的平臺,整個城市瞬間變成一個展示攝影藝術的大舞臺。

北京國際攝影周

PHOTO BEIJING

我們

酷播亮新聞

酷播亮新聞